ナスカの地上絵は宇宙から見える?謎と叡智を解明!

「ナスカの地上絵は宇宙から見える」という、壮大な噂を耳にしたことはありますか?その謎に満ちた姿から、ナスカの地上絵は宇宙人が描いたのではないかという説まで語られています。一体、誰が書いたのか、そしてどうやって発見されたのかも不明な点が多く、これほど巨大な絵がなぜ消えないのか、不思議に思うと同時に少し怖いと感じる方もいるかもしれません。

この記事では、ナスカの地上絵は宇宙人ですか?、作った理由は何ですか?、そしてなぜ消えないのでしょうか?といった根源的な疑問に、最新の研究成果を交えながら深く掘り下げていきます。さらに、最大のものはどれくらいの大きさなのか、近くで見るとどのように見えるのか、そして代表的なナスカの地上絵の一覧まで、ナスカの地上絵が宇宙から見えるという話の真相も含め、古代文明が残した壮大なミステリーを徹底的に解き明かしていきます。

- ナスカの地上絵が宇宙から見えるという噂の真実とその背景

- 2000年以上も風化しない、地上絵が消えない驚きの科学的理由

- 誰が何のために描いたのか?謎を解く鍵となる複数の有力な説

- 古代文明の高度な測量技術と自然への深い洞察力

ナスカの地上絵は宇宙から見えるという噂の真相

- ナスカの地上絵 宇宙から見たとされる謎

- 地上絵は誰が書いたのか?古代ナスカ文化

- どうやって発見された?偶然の出来事とは

- なぜ消えない?奇跡的な自然環境の秘密

- 畏怖を感じる?ナスカの地上絵が怖い理由

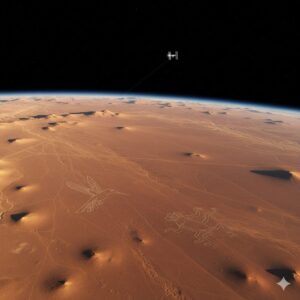

ナスカの地上絵 宇宙から見たとされる謎

まず結論から申し上げますと、ナスカの地上絵を宇宙飛行士が国際宇宙ステーション(ISS)から肉眼で見ることは、残念ながらできません。ISSが周回する平均高度は約400kmにも達し、地上絵を描く線の幅は平均してわずか10〜20cm程度です。これは、400km上空から地上の髪の毛一本を見つけようとするようなもので、物理的に不可能と言えます。では、なぜこのようなロマンあふれる噂が広く信じられるようになったのでしょうか。

その最大の理由は、地上絵が持つ、人間の常識をはるかに超えた圧倒的なスケールの大きさにあります。例えば、有名な「ハチドリ」は約93メートル、「サル」も同じく約93メートルという巨大さで、地上を歩いている人間がその全体像を把握することは全くできません。この「飛行機などの高い視点からでなければ全体を認識できない」というユニークな特性が、時代を経て人々の想像力をかき立て、最終的に「宇宙から見える」という壮大な伝説へと昇華していったと考えられます。

つまり、「宇宙から見える」という言葉は、地上絵の物理的な視認性を指すものではなく、その巨大さと神秘性を象徴する比喩表現なのです。それは、古代の人々が、空の彼方に存在するかもしれない神々や天体といった「超越的な何か」を強く意識してこの大地に絵を描いたのではないか、という私たちの深い感動とロマンを映し出す言葉だと言えるでしょう。

豆知識:人工衛星からはどのように見える?

現代のテクノロジー、特に解像度の高い光学レンズを搭載した人工衛星を用いれば、地上絵を鮮明に撮影し、その存在を詳細に確認することが可能です。これは「見る」というより「観測する」行為に近いですが、この技術がナスカ研究に革命をもたらしました。特に、日本の山形大学人文学部付属ナスカ研究所の研究チームは、高精細な衛星画像とAIによる画像解析技術を組み合わせることで、これまで知られていなかった数多くの新しい地上絵を発見するという目覚ましい成果を上げています。

地上絵は誰が書いたのか?古代ナスカ文化

これほど壮大な地上絵を創造したのは、紀元前200年頃から紀元後600年頃にかけて、現在のペルー共和国南海岸の乾燥地帯で独自の文化を花開かせた「ナスカ文化」の人々であるというのが定説です。彼らは、現代のような国家システムではなく、祭祀センターを中心とした小規模な社会を形成していたと考えられています。ナスカ文化は文字を持たない文明でしたが、その代わりに非常に高度な芸術性を発揮しました。特に、色彩豊かで写実的なデザインが施された土器や、複雑な文様を持つ精巧な織物は、彼らの高い技術力と豊かな精神世界を今に伝えています。

ナスカの人々が暮らした地域は極度に乾燥しており、農業は困難を極めました。彼らは生き抜くために、アンデス山脈の雪解け水を起源とする地下水脈を巧みに利用した「プキオ」と呼ばれる地下水路網を建設しました。水は彼らにとって文字通り生命そのものであり、信仰や世界観の根幹をなす最も重要な要素でした。この水への強い渇望や、厳しい自然環境への畏敬の念が、神々に祈りを捧げるための壮大なアート、すなわち地上絵を描くという行為につながったのではないかと、多くの研究者は推測しています。

彼らが残した土器には、地上絵と同じハチドリやシャチなどのモチーフが描かれていることがよくあります。文字記録がないため、こうした遺物から彼らの思想や文化を読み解くしかありません。しかし、これほど巨大なアートを大地に刻んだという事実自体が、彼らの技術力と社会的な組織力の高さを何よりも雄弁に物語っていますね。

また、近年の研究では、一部のより古い様式の地上絵、特に丘の斜面に描かれた人型の図形などは、ナスカ文化に先行する「パラカス文化」(紀元前800年頃〜)の人々によって描かれた可能性が高いことも指摘されています。これは、この地で1000年以上にわたって、大地に絵を描くという神聖な文化的伝統が連綿と受け継がれてきたことを示唆しています。

どうやって発見された?偶然の出来事とは

ナスカの地上絵が現代の世界に知られるようになったのは、20世紀に入ってからのことであり、その発見は全くの偶然による劇的な出来事でした。1930年代、ペルー国内で航空郵便や旅客輸送のための商業航空路線が整備され、パイロットたちがリマとアレキパなどの都市間をプロペラ機で飛行するようになりました。そのフライトの途中、ナスカ台地上空を通過したパイロットたちが、地上に描かれた意味不明ながらも幾何学的な巨大な線や、動物らしき図形があることに相次いで気づいたのが、歴史的な再発見の瞬間です。

地上から見れば、それはただの浅い溝や、石が取り除かれただけの道にしか見えません。しかし、高度数百メートルの上空から見下ろしたとき、それらが初めて鳥や動物、植物といった意味のある形を成していることに彼らは気づき、大きな衝撃を受けました。この発見はすぐに考古学者たちの知るところとなり、本格的な学術調査が開始されることになります。

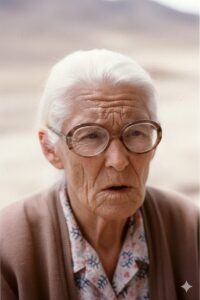

「ナスカの貴婦人」マリア・ライヘの偉大な功績

ナスカの地上絵の研究と、その後の保護活動を語る上で絶対に欠かせない人物が、ドイツ出身の数学者であり考古学者でもあったマリア・ライヘ(1903〜1998年)です。彼女は1940年代からナスカの地に居を構え、半世紀以上という生涯のほとんどを地上絵の測量、図形の清掃、そしてその意味の解明に捧げました。彼女の地道で献身的な活動がなければ、パンアメリカン・ハイウェイの建設などによって多くの貴重な地上絵が永遠に失われていたかもしれません。その偉大な功績から「ナスカの貴婦人」と呼ばれ、今でもペルーの人々から深く敬愛されています。

このように、人類の歴史における航空技術の発達という近代のテクノロジーが、2000年近くも砂漠に眠っていた古代文明の壮大な遺産を、偶然にも再び私たちの眼前に照らし出すことになったのです。

なぜ消えない?奇跡的な自然環境の秘密

公園の砂場に描いた絵が、風や雨で翌日には跡形もなくなってしまうのに、ナスカの地上絵はなぜ2000年以上もの長きにわたり、その鮮明な姿を保ち続けているのでしょうか。これには、ナスカ台地が持つ奇跡的ともいえる複数のユニークな自然条件が、絶妙なバランスで組み合わさっていることが理由です。

理由1:極端な乾燥気候と僅かな降水量

最大の要因は、この地域が世界でも有数の極度に乾燥した地帯であることです。太平洋を流れる寒流の影響で、雨雲がほとんど発生しません。気象庁のデータによると、日本の年間平均降水量が約1700mmであるのに対し、ナスカ地方の年間降水量はわずか数ミリ程度です。そのため、雨水によって絵が洗い流されたり、地面が浸食されたりする心配がほとんどないのです。

理由2:風から地面を守る「空気のクッション」

ナスカは砂漠地帯でありながら、大規模な砂嵐が頻繁に起こる場所ではありません。その理由の一つは、日中の強い太陽熱で地表を覆う暗色の石が熱せられると、地面のすぐ上に暖かい空気の層が形成されることにあります。この暖かい空気の層が「空気のクッション」のような役割を果たし、上空の風が直接地面を削るのを防いでいると言われています。むしろ、地表を撫でるように吹くごく弱い風が、溝に溜まった細かな砂や埃を定期的に吹き飛ばし、まるで自然の清掃係のような役割を果たしているのです。

理由3:地面そのものが持つ特殊な性質

ナスカ台地の地表は、酸化して暗褐色になった火山岩の礫(れき)で覆われています。一方、そのわずか数センチ下は、石膏(せっこう、硫酸カルシウム)を豊富に含む明るい黄灰色の土壌です。この石膏には、夜間に発生するわずかな湿気(海からの霧)と化学反応を起こし、地面の表面をセメントのように固くする性質があります。このため、一度描かれた溝は風化しにくく、簡単には崩れないのです。

気候変動と人為的破壊という新たな脅威

これらの奇跡的な自然条件は、非常に繊細なバランスの上に成り立っています。しかし近年では、地球規模の気候変動によるエルニーニョ現象などで、稀に豪雨に見舞われることがあり、一部の地上絵にダメージを与えています。また、観光客や車両の無許可の侵入による破壊も後を絶ちません。一度破壊されると二度と元には戻らない、極めて貴重でデリケートな人類共通の遺産なのです。(出典:UNESCO World Heritage Centre “Lines and Geoglyphs of Nasca and Palpa”)

畏怖を感じる?ナスカの地上絵が怖い理由

ナスカの地上絵を前にしたとき、多くの人が神秘的という感情を超えて、一種の「怖さ」や畏怖の念を感じることがあります。この直感的な感情は、いくつかの根源的な心理的要因から生まれると考えられます。

第一の要因は、人間の日常的な理解やスケール感を遥かに超えていることへの畏怖です。全長数百メートルにも及ぶ巨大な絵を、古代の人々が一体どのような目的意識を持ち、どれほどの社会的エネルギーを費やして描いたのか。その想像を絶する行為の前に、私たちは自身の存在の小ささを感じ、一種の恐怖にも似た荘厳な感情を抱くことがあります。これは、巨大な仏像や大聖堂を前にした時の感覚と通じるものがあるかもしれません。

第二に、目的が完全には解明されていないことへの根源的な不安です。もしこれが神々への儀式であったなら、どのような神々で、どのような儀式が行われていたのか。もし天文学的なカレンダーだとしたら、何を観測し、何を予言しようとしていたのか。明確な答えがない「謎」は、人々の自由な想像力を刺激しますが、それは時に不気味でコントロール不能なシナリオを思い描かせることにも繋がります。

そして第三の要因が、宇宙や超自然的な存在との関連付けです。前述の通り、科学的には宇宙人説は否定されていますが、「空からしか全体像を認識できない絵」というコンセプト自体が、人間以外の高度な知的生命体の存在や、天界との交信といった超自然的なテーマを強く想起させます。この科学では割り切れないミステリアスな側面が、ナスカの地上絵が放つ独特の「怖さ」や魅力を、より一層奥深いものにしていると言えるでしょう。

宇宙から見える?ナスカの地上絵の謎を解明

- ナスカの地上絵は宇宙人ですか?という疑問

- 地上絵を作った理由は何ですか?有力な説

- 地上絵最大のものは?驚くべきその大きさ

- ナスカの地上絵一覧で見る多様なデザイン

- 地上絵は近くで見るとどうなっているのか

ナスカの地上絵は宇宙人ですか?という疑問

「これほど巨大で幾何学的に精巧な絵を、原始的な技術しか持たない古代人に描けるはずがない。これは高度な文明を持つ宇宙人が、UFOの着陸サインとして描いたに違いない」という宇宙人説は、1968年にスイスの作家エーリッヒ・フォン・デニケンが著書『未来の記憶』で提唱して以来、世界中に広まり、長年にわたり人々の好奇心と想像力を刺激してきました。特に、丘の斜面に描かれた大きな目を持つ人型の図形は「宇宙飛行士」と呼ばれ、その説の象徴として頻繁にメディアで取り上げられてきました。

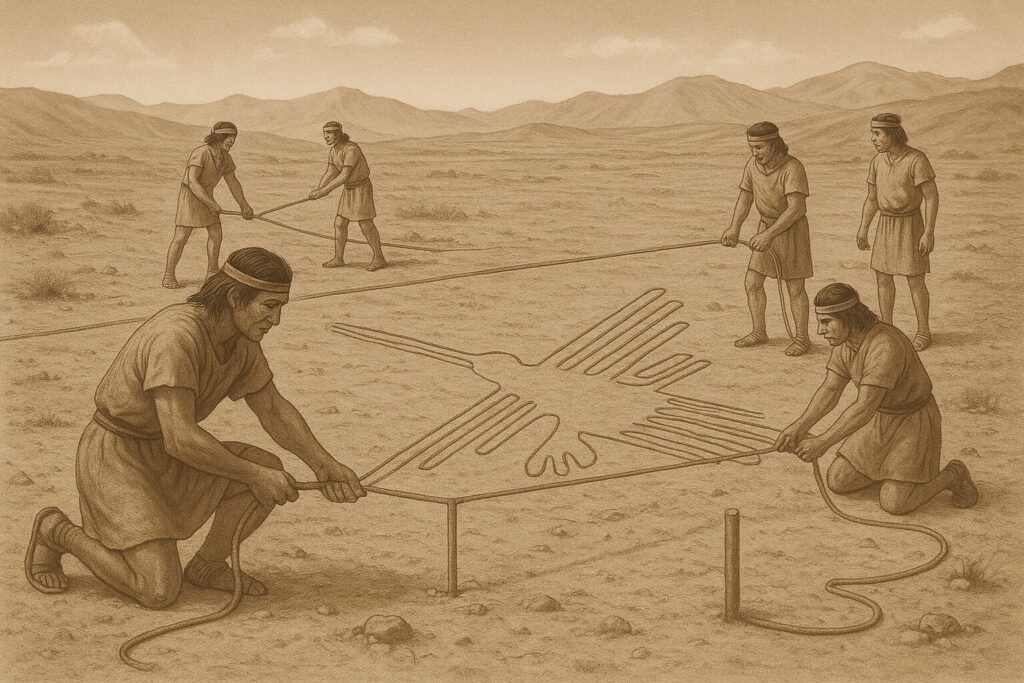

しかし、現代の考古学や関連分野の研究では、この宇宙人説は科学的根拠に乏しいとして、完全に否定されています。その最大の理由は、地上絵の製作方法が、地球上の技術で十分に説明可能であることが明らかになったからです。

シンプルな「拡大法」で誰でも描画可能

多くの研究者たちの実験や検証により、地上絵はごく単純な測量技術で描けることが証明されています。その基本となるのが「拡大法」と呼ばれる手法です。まず、布や地面に小さな原画(設計図)を用意します。次に、その原画に格子を描き込み、巨大なキャンバスである大地にも、杭とロープを使って原画に対応する巨大な格子を設置します。そして、原画の格子のマス目の中の線を、大地に設置した対応するマス目の中に拡大して写し取っていくのです。この方法を使えば、特別な超科学技術や空からの指示がなくても、計算に基づいて地上で正確な巨大図形を描くことは十分可能なのです。

つまり、ナスカの地上絵は地球外生命体の謎めいた介入によるものではなく、古代ナスカ人が持つ優れた幾何学の知識、緻密な計画性、そして大地をキャンバスに変えるほどの強い宗教的情熱が生み出した、紛れもない地球の偉大な文化遺産なのです。

地上絵を作った理由は何ですか?有力な説

地上絵が描かれた真の目的については、ナスカ文化に文字による記録が存在しないため、100%確実な答えは未だ見つかっていません。これがナスカ最大の謎と言われる所以です。しかし、長年の考古学的調査や周辺の遺跡との関連性の研究から、いくつかの有力な説が提唱されています。おそらくは単一の理由ではなく、これらの目的が時代や場所によって複合的に絡み合っていたと考えられています。

説1:雨乞いと豊穣を祈るための「儀式の場」

現在、最も有力視されている説の一つです。極度の乾燥地帯に暮らすナスカの人々にとって、農業を支える水は最も重要な資源でした。そのため、大地に神聖な動物や図形を描き、その線上を歩いたり、踊ったり、あるいは土器などの捧げ物をしたりしながら、天の神々に対して雨と豊穣を祈るための、壮大な野外祭祀場であったと考えられています。実際に、いくつかの線の終点からは、儀式で使われたとみられる土器の破片などが発見されています。

説2:天体の運行を示す「巨大な天文カレンダー」

地上絵研究の母であるマリア・ライヘが情熱を傾けて提唱した説です。彼女の調査によると、多くの直線や幾何学図形が、夏至や冬至における太陽の日の出・日の入りの方角や、プレアデス星団(すばる)といった特定の星座が昇る位置を正確に示していることが分かりました。これにより、ナスカの人々が農作業を始める時期や、宗教的な祭儀を行うタイミングを知るための、巨大な天文カレンダーとして地上絵を利用していた可能性が指摘されています。

説3:聖地と集落を結ぶ「神聖な巡礼路」

ナスカ文化には「カワチ神殿」と呼ばれる、ピラミッドなどが立ち並ぶ大規模な祭祀センターが存在しました。地上絵の直線や図形は、この聖地カワチと、周辺に点在していた集落とを結ぶ、いわば「神聖な巡礼路(ウォークウェイ)」であったという説です。人々は宗教的な行列を組んでこの道を厳かに歩き、聖地を目指したのかもしれません。

地上絵最大のものは?驚くべきその大きさ

ナスカの地上絵と聞くと、ハチドリやサルといった動物のデザインを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実は最も規模が大きいものは、特定の形を持たない直線や、広大な台形・三角形といった幾何学図形です。中には、地平線の彼方まで10キロメートル以上にわたって、驚くほどまっすぐに伸びる線も存在します。ここでは、特に有名で大きさの比較がしやすい、具象的な地上絵の大きさを表で見てみましょう。

| 地上絵の名称 | 全長(おおよその大きさ) | 特徴・特記事項 |

|---|---|---|

| ペリカン(アルカトラズ) | 285メートル | 鳥類の絵としては最大級。ジグザグの長い首が極めて特徴的。 |

| トカゲ | 188メートル | パンアメリカン・ハイウェイの建設で胴体が分断されてしまった。 |

| コンドル | 134メートル | アンデスの聖なる鳥。翼を広げた雄大な姿で描かれている。 |

| サル | 93メートル | 長い渦巻状の尻尾と、左右で本数が違う指が謎を呼ぶ。 |

| ハチドリ | 93メートル | ナスカのシンボル。非常にシャープで美しいデザイン。 |

| クモ | 47メートル | 一本の線で描かれている。非常に精巧で芸術性が高い。 |

これらの大きさをより身近なものに例えてみましょう。全長285メートルのペリカンは、東京タワー(333m)に迫るほどの巨大さであり、93メートルのサルやハチドリでさえ、サッカーのフィールド(約105m)とほぼ同じ長さです。古代の人々が、これほど巨大なものを地上での作業だけで正確に描いた測量技術と空間認識能力には、ただただ驚かされるばかりです。

ナスカの地上絵一覧で見る多様なデザイン

1994年に世界遺産に登録された範囲だけでも約450平方キロメートルという広大なエリアに、現在までに発見されているものだけで1000点を超える地上絵が存在します。そのデザインは実にバラエティに富んでおり、彼らの世界観を垣間見ることができます。ここでは、特に有名で象徴的なデザインをいくつか紹介します。

ハチドリ

ナスカの地上絵のシンボルとも言える、最も有名で美しいデザインの一つです。鋭いくちばしとシャープな翼を持ち、空中で静止するホバリングの瞬間を捉えているかのような躍動感あふれる姿は、芸術的にも高く評価されています。乾燥地帯において、花の蜜を吸うハチドリは生命や水の象徴であったと考えられています。

サル

非常にユニークで謎めいた姿で描かれており、長くくるりと巻いた尻尾が特徴的です。興味深いのはその手の指で、片方の手が4本、もう一方が5本で描かれています。これが何を意味するのかは分かっていませんが、何らかの神話や、天文学的な数字(例えば月の満ち欠けなど)を表しているのではないかと推測されています。

クモ

全長約47メートルと他の動物画に比べて小ぶりですが、その精巧さでは随一です。驚くべきことに、この複雑なクモの絵は、一度も交差したり途切れたりすることのない、たった一本の線で描かれています。これは、ナスカの人々が極めて高度なデザイン能力と、寸分の狂いもない緻密な計画性を持っていたことの力強い証拠です。

宇宙飛行士(巨人)

丘の斜面に描かれた、手を振るようなポーズをした人型の図形で、大きな丸い目が特徴です。その姿から通称「宇宙飛行士」と呼ばれ、宇宙人説の根拠としてしばしば取り上げられます。しかし、実際にはこれは古代の神話上の人物や、儀式を執り行うシャーマン(祈祷師)の姿を表しているというのが、考古学における一般的な見解です。

新発見は今も続いている!猫の地上絵も

研究は今も進んでおり、新しい発見が相次いでいます。2020年には、丘の斜面でこれまで知られていなかった全長約37メートルの猫の地上絵が発見され、世界的なニュースとなりました。これはパラカス文化後期の、より古い時代のものである可能性が指摘されています。AIなどの最新技術の導入により、ナスカの謎はまだ全てが解明されたわけではなく、私たちの知らない地上絵が今も砂漠の下に眠っている可能性は十分にあるのです。

地上絵は近くで見るとどうなっているのか

セスナ機で上空から眺めると、息をのむほど壮大な姿を見せるナスカの地上絵ですが、もし地上に降りてその線のすぐそばに立ったら、一体どのように見えるのでしょうか。その答えは、多くの人が想像する光景とは少し異なる、意外なものかもしれません。

実は、地上絵の正体は、平均して幅が10〜20cm、深さが10cm程度の、ごく「浅い溝」にすぎません。その作り方は、地表を覆っている酸化して暗くなった火山岩の石を、設計図の線に沿って丁寧に取り除き、その下にある石膏質で明るい色の地面を露出させているだけなのです。つまり、彫刻のように深く掘っているわけではありません。そのため、地上レベルの視点では、それが何の絵なのかを認識することはほぼ不可能です。ただただ、石が取り除かれただけの白い線や、何となく続く浅い溝のようにしか見えないのです。

この「地上からでは全体像が分からない」という事実こそが、発見が20世紀の航空時代まで遅れた最大の理由なのですね。もしかすると、儀式で線上を歩いていた古代の人々でさえ、自分たちが巨大なハチドリやサルの絵の一部を歩いているとは、完全には認識していなかったのかもしれません。その行為自体が重要だったのでしょう。

この事実を知ることは、上空からただ感動するのとはまた違った形で、地上絵の不思議さと、それを計算し尽くして描いた古代ナスカ人の空間認識能力の凄まじさを実感させてくれます。観光の際には、セスナ機からの遊覧飛行が最もポピュラーな方法ですが、地上からの視点を体験できる場所もあります。パンアメリカン・ハイウェイの脇にマリア・ライヘが建設した展望台(ミラドール)からは、一部の地上絵(木、手、トカゲ)を、地上から見上げるようなユニークな角度で観察することができます。

ナスカの地上絵は宇宙から見えるという叡智

- ナスカの地上絵は宇宙ステーションから肉眼で見ることはできない

- 宇宙から見えるという噂は地上絵の圧倒的な巨大さを示す比喩表現である

- 作者は紀元前200年頃から栄えた古代ナスカ文化の人々とされる

- 1930年代に航空機のパイロットが上空から偶然発見したことがきっかけで世界に知られた

- 2000年以上も消えない理由は極度の乾燥気候、弱い風、固い土壌などの奇跡的な自然条件によるもの

- 人間の理解を超えるスケールと未解明の目的が畏怖や「怖い」という感情を抱かせる

- 宇宙人説は科学的に否定されており古代人の測量技術で製作可能と証明されている

- 目的は雨乞いや豊穣を祈る儀式の場、あるいは天体観測カレンダーなどの説が有力

- 最大のものは数キロに及ぶ直線や広大な幾何学模様である

- 具象的な絵では全長約285メートルのペリカンが最大級として知られる

- AIなどの最新技術により今もなお新しい地上絵が発見され続けている

- 地上絵の正体は地表の石を取り除いただけの深さ10cmほどの浅い溝にすぎない

- 地上レベルの視点ではそれが何の絵なのか全体像を把握することは不可能

- これは古代ナスカ人が持つ高度な測量技術と緻密な計画性、空間認識能力を示している

- ナスカの地上絵は古代人の自然観や宇宙観、そして水への祈りを映す壮大な人類の遺産である